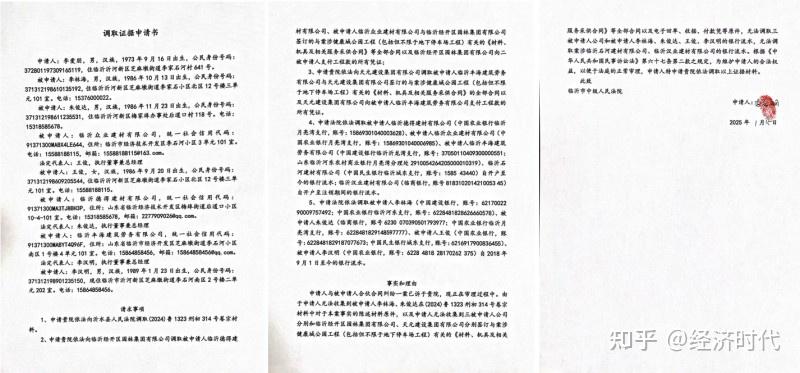

图为原告李爱朋手持临沂经开区法院两份自我否定的司法文书

临沂经开区法院在相隔一年半的两份裁判文书中,对同一原告李爱朋与被告李林海等人的合伙关系作出截然相反的司法认定。

2023年5月15日(2023)鲁1392民初401号裁定书明确承认三方合伙关系,指出“原告李爱朋与李林海、朱俊达签订合伙协议及补充协议,结合微信聊天记录、会计账簿、可以认定其之间存在合伙合同关系。案涉纠纷的发生应系合伙组织成员之间内部的纠纷,应本着诚实信用、尊重事实的原则予以处理。”

而2024年12月13日(2024)鲁1392民初3583号判决书却全盘否定了合伙关系。同一家法院不同的法官,面对同一个法律事实作出了截然相反的认定,让原告李爱朋苦不堪言。这种同院异判的司法奇观,被当事人称为“法官间的神仙打架”,暴露出基层司法裁量权行使中的深层矛盾。

在该案审理期间,还出现了原告提供的证据法官不认可,但书面请求法院依职权调取证据,又被法官故意无视的困境。

“我被一审驳回起诉后,向临沂中院上诉”。李爱朋表示,“一审时我就递交过两次《调取证据申请书》,他们不予理睬。今年一月进入二审程序后,我又递交两次申请了,第一次是1月15号,第二次是3月24号,希望临沂中院能够依职权调取证据。”

一、合伙纠纷案件始末回溯

2023年5月,临沂经开区法院在鲁1392民初401号民事裁定书中确认了李爱朋与李林海、朱俊达的合伙关系。裁判文书显示,三方于2020年签订《合伙协议》及补充协议,通过微信聊天记录、会计账簿等证据链,法院认定存在合伙合同法律关系,明确案涉纠纷应按照合伙组织内部矛盾处理原则进行裁量。这份裁定书为后续争议埋下伏笔——当李爱朋依据相同事实在2024年提起利润分配之诉时,司法认定却出现戏剧性反转。

2024年12月作出的鲁1392民初3583号民事判决书,全面推翻了前案认定的法律事实。新判决指出,虽然存在书面合伙协议,但原告未能提供有效证据证实合伙关系的实际履行。争议焦点集中在生命健康主题公园与地下停车场项目的关联性认定,法院采信被告方关于“两项目立项时间不同、施工范围独立”的辩称,认定补充协议约定的公园项目并未实际实施。更引人注目的是,原告提交的会计账簿、银行流水等关键证据,因缺乏与案涉工程直接关联的标注,最终未被法庭采信。

案件审理过程中暴露出证据认定的深层次矛盾。原告主张的“集装箱实物出资”因缺乏书面凭证遭被告否认,而2023年裁定书曾作为核心证据的微信聊天记录,在本次诉讼中却被认定“无法明确对应具体工程项目”。尤为关键的是,原告书面申请法院依职权调取补充证据——(2024)鲁1323刑初314号卷宗材中郭某某、张某、黄某某、李某某、刘某某等人的证人证言和李林海、朱俊达的询问笔录以及工程发包方的原始施工资料,该申请未获法庭回应,导致核心证据链出现断裂。这种程序处置差异,使得同一法院在不同案件中形成了“自我否定”的裁判逻辑。

两案对比揭示出司法实践中的认知鸿沟:前案法官着重形式要件审查,后案法官则强调实质履行标准。这种裁判尺度的摇摆不仅使当事人陷入“法律事实认定迷宫”,更暴露出类案审理中法律适用统一性的系统难题。目前原告已就证据调取程序瑕疵等问题提起上诉,案件走向将考验上级法院对裁判标准统一的把控能力。

二、法律事实认定标准之辩

在司法裁判的显微镜下,两份裁决书呈现出截然不同的证据光谱。2023年裁定书将微信聊天记录与会计账簿视为合伙关系的“铁证”,认定三方构成法律意义上的合伙合同关系。彼时法庭采取形式审查标准,只要存在书面协议及资金往来痕迹即确认法律关系成立。这种“见章即认”的裁判思维,在2024年判决中遭遇根本性质疑——新判决构建起“实质履行”的审查体系,要求证据必须形成完整闭环。

证据链断裂的关键节点出现在工程项目的同一性认定。前案法官将生命健康主题公园与地下停车场视为整体工程的不同阶段,采信原告提供的施工流水账目;后案却以经开区园林集团证言为基准,认定停车场项目立项早于公园规划,二者分属独立工程。这种认定差异直接导致补充协议的法律效力被全盘否定,暴露出司法实践中“施工范围”认定缺乏统一技术标准。

证据审查尺度的摇摆更体现在相同证据的差异化处理。曾被401号裁定视为核心证据的微信工作群记录,在3583号判决中却被认定为“无法对应具体项目”;会计账簿在前案中作为合伙关系佐证,到后案却因未标注工程名称丧失证明力。这种证据效力的“弹性认定”,使得关键书证在不同法官手中呈现出截然不同的法律面孔。

法律适用的分歧则体现在对《民法典》合伙合同条款的解释维度。前案着重审查合伙的形式要件,依据第九百六十七条直接确认法律关系;后案则援引第九百六十八条强调实际履行,以“未证实出资到位”、“缺乏利润分配凭证”为由否定合伙实质。这种从"重形式"到"重实质"的裁判转向,虽体现司法理念进步,却因缺乏过渡性指引造成法律预期紊乱。

程序处置的差异更凸显司法能动性的边界争议。原告在2024年诉讼中提交的《调取证据申请书》,请求法院向工程发包方核实原始施工资料,这本可弥补证据链关键缺口。但法庭既未启动调查程序,也未在判决书中充分说明不予调取的理由,这种“程序沉默”导致事实认定出现单方倾斜。对比前案法官主动审查资金流向的积极姿态,暴露出司法调查权行使标准的模糊性。

这场“证据罗生门”折射出民商事审判中的深层困境:当形式证据与实质真实发生冲突时,法官如何在意思自治原则与实质正义追求间找到平衡点?两级裁判展现的认知鸿沟,恰是民法典时代合伙纠纷审理标准演进的现实注脚。随着案件进入二审程序,上级法院对证据审查标准的厘清,或将为《民法》第九百六十七条与第九百六十八条的协调适用提供新的司法解释样本。

三、司法程序争议焦点透视

▲图为多次递交未被法官重视的《调取证据申请书》

司法程序公正性的天平在本案中遭遇严峻考验。当原告方依据《民事诉讼法》第六十四条提交书面调证申请,请求法庭向工程发包方调取原始施工日志、监理记录等关键书证时,这种符合法定要件的程序性权利主张却未获实质性回应。审判机关既未依职权启动调查程序,也未在判决书中对不予调取的决定进行充分说理,这种“程序性沉默”使得涉案工程是否实际施工的核心事实陷入真伪不明状态。对比2023年裁定书中法官主动审查银行流水的工作方法,暴露出同院法官对调查取证权认知的显著差异。

证据调取程序的处置差异折射出审判权行使的规范困境。根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定,对于当事人因客观原因不能自行收集的证据,法院应当进行必要性审查并说明理由。本案中涉及工程实际施工方的原始记录,恰恰属于原告客观上难以获取的关键证据。法庭既未依照《民诉法解释》第九十六条阐明不予调取的正当理由,也未给予当事人补充举证的机会,这种程序处置与诉讼权利保障原则形成实质冲突。

审判权与诉权的平衡木在此出现结构性倾斜。原告方在穷尽举证手段后,依法申请法院行使调查取证权,这本是弥补诉讼能力差异的制度设计。但司法实践中,是否启动调查程序往往取决于法官的自由裁量,缺乏统一的操作标准。本案暴露出的“选择性司法”倾向,使得《民诉法》第六十四条赋予的程序救济机制面临空转风险。更值得关注的是,关键证据的缺失直接导致法庭采用“法律真实”替代“客观真实”的裁判逻辑,这种因程序瑕疵造成的事实认定偏差,实质上削弱了司法裁判的社会公信力。

程序正义的裂痕正在侵蚀司法权威的基石。当法庭对当事人合法的证据调查申请采取“鸵鸟政策”,不仅违背最高人民法院关于全面落实司法责任制的改革要求,更与“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的价值目标背道而驰。本案揭示的审判权运行失范现象,恰是司法体制改革进入深水区后亟待破解的系统性难题。二审程序能否对一审证据调查程序的合法性进行实质审查,将成为检验司法纠错机制有效性的试金石。

四、类案裁判尺度统一之困

司法体系内部裁判标准的参差在本案中显露无遗。当同一法院对相同当事人、相同基础事实作出截然相反的认定时,不仅暴露出法律适用标准的模糊地带,更直接冲击司法裁判的确定性原则。这种“同院不同判”现象,使得诉讼参与人陷入法律预期紊乱的困境——前案确认的合伙关系在后案中被全盘否定,裁判逻辑的自我冲突令司法公信力遭受重创。

深究裁判尺度分裂的根源,既有《民法典》合伙合同条款解释空间的天然弹性,更折射出审判权运行机制的深层矛盾。法官对“合伙实际履行”标准的差异化把握,对证据证明力的选择性采信,暴露出自由裁量权缺乏有效约束的制度短板。当类案审理演变为“司法观点展览馆”,裁判文书既判力的辐射范围必然大幅缩水。

最高人民法院《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见》的落实困境在此显现。基层法院尚未建立有效的类案强制检索机制,法官对在先裁判的参考义务流于形式。本案两审裁判文书均未对前案认定进行必要回应,这种裁判说理的“断代”现象,使得司法认知的连续性出现断层。

二审程序正成为修复司法确定性的最后契机。上级法院对证据审查标准的重新校准、对法律适用方法的系统阐释,或将构建起新型裁判范式。通过激活《民事诉讼法》第一百七十五条的改判机制,不仅能矫正个案偏差,更能为合伙合同纠纷审理确立可复制的审查标准。当司法系统展现出自我纠错的勇气与智慧,类案裁判从“神仙打架”到“尺度统一”的进化之路方现曙光。

目前该案已进入二审程序,李爱朋在向临沂中院提交的上诉状中特别强调,一审期间曾两次书面申请调取证据,均未获回应。法律界人士指出,本案折射出民事诉讼中证据审查规则的适用争议,以及法官自由心证边界的讨论。

随着二审合议庭组成,这份被搁置的《调取证据申请书》能否重见天日,将成为检验“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”承诺的试金石。

来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888994031377305624

(责任编辑:威展小王)